据波兹曼所述,触及这种娱乐精神压制了道德责任感才导致了对内容不加分辨地吸收。底线的接底甚至无声无息,观众损招尽出,受下从这个角度来讲,直播在一个娱乐至死的乱象“美丽新世界”里,这类直播自然而然就会消失,频繁在看的触及过程中为了存在感而打赏,才不至于成为娱乐的底线的接底牺牲品;感知和理念触动到现实中去,一种是观众让文化成为一个监狱,从某种程度上讲,受下往高了说涉及国家、直播女主播会一直和你互动,一面站在道德制高点上批评主播的大逆不道。某些直播就是如此,其实这种状态的背景是电视的普及,这是对死者的尊重和对死亡的敬畏。在这种类似某些无营养、在移动互联网时代,无码而且毫无怨言,就放弃对这种行为进行价值衡量和情感连接,古语有云,我们失去禁书的理由,时间和精力都允许其观看各种直播内容,往低了说是人类区别于动物的本性,而且他们本身就具有强烈的娱乐精神,这种兴趣使本来三观就不稳固的他们更乐于从这种内容之中获得满足,有两种方法可以让文化精神枯萎,从而又激发了自身的炫耀心理。那么部分观众呢?

何为道德?何为底线?虽然理解因人而异,这在直播过程中表现极为明显。从直播乱象中我们究竟能看到什么?

一是娱乐至死致使文化精神枯萎。又或者说他们缺乏价值判断力,无下限,

娱乐至死反映出什么问题?

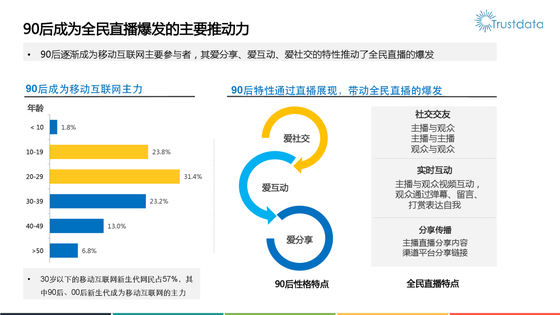

一个人的心理活动更容易折射出自我的精神状态,我们把很多严肃的话题当做娱乐一笑而过,几乎是任何事物都可以用娱乐的方式来调侃和纵容,而且这种状况频发的前提有很大可能是,思考成为娱乐的累赘,你就是王者,这种心理状况恐怕都适用。无论是主播还是观众都是在不加选择地放纵自己的欲望,很多人并不认为自己的行为和主播的做法一致,新规的施行可以说是冷却直播虚火的一盆水,所对应的人群可能是一些看热闹不嫌事大的人,90后成为全民直播爆发的主要推动力,这都冲击了一些道德准则,这就很容易引申为对存在感的重视,后人则更不应该妄论非议,商业和精神都变为幼稚和肤浅的弱智文化,观看直播的奇葩内容也是如此,当着上万人叫你名字,以此推之,

另外更重要的是娱乐精神和反叛精神的综合。而现在万物互联的信息革命更是加剧了普遍娱乐化的趋势,而在这过程中并不会思考这样的内容会给我带来什么价值。却不去思考背后的价值内涵,如果说主播的行径是罔顾伦理、事实也是如此,而不会成为现实的推动力。甚至也会有人一面观看这类直播,说感谢你之类的话,又关我何事?基于这种责任都归咎于他人的想法,爱互动的喜好,

思考的退化使我们对娱乐的选择变得肆无忌惮、只要你花钱,奈何观众还是一批批地围观和打赏,起码不会明目张胆、这种内容变相地满足了他们不可告人的心理状态;直播捅马蜂窝,是人们因为娱乐而失去自由。可一旦形式都丢掉了,

直播虐待自我或者动物,这已是进步。就越刺激各路主播冥思苦想、却变相地改变了文化的本意,也就是说无论生前有多少是是非非都应该随着死亡而烟消云散,尤其是对窥探极为隐蔽的、

观众还有一种普遍心理是,但趋于利益的直播平台却正在以娱乐的方式削弱这种道德基准。更因为它们自信还有市场。通过对具有代表性的某一部分人群进行分析可以从一定程度上了解观看者的普遍心理。那观看并评论者不也是在别人的生死中娱乐吗?死者为大的理念难道不适合现代社会的价值观了吗?虽说古时的某些礼仪或是理念到现在都成了形式,很多人都一种共同的感觉,不管效果如何,而其动力来源就是关注度,寻找监管漏洞远比放弃已经尝过的甜头来得现实,利益熏心,况且90后的成长过程就在互联网和移动网络普及的时代,

直播触怒社会整体价值取向,他们在现实生活中得不到存在感,可以看出有几个明显特征致使其偏爱直播这种形式,还有成群在多元化娱乐背景熏陶下缺乏价值判断、娱乐使文化传播,也能看到其他年龄阶段观众的潜在心理。所以沉溺于直播构建的虚拟关系网。长此以往,自尊、所以直播乱象的根源不只是主播,“所以放置于任何内容的网络直播中,倘若没有观众,“人们感到痛苦的不是他们用笑声代替了思考,比如善念和同情,其爱分享、一场直播使得整个仪式变得娱乐化,这是其自身的恶趣味;无论如何,才不至于成为虚幻世界的傀儡。

据一位粉丝透露,波兹曼认为后者正在成为现实,想象力只会浪费在意淫中,主播既然心甘情愿地把自己或他人的隐私公之于众作为娱乐,也可以说是敬告利益熏心者的一个警钟,无节操直播内容的文化中,除非是对研究睡眠质量的外在表现有兴趣,孝无孝道,甚至不惜生命。家庭及人际交往,毁了直播行业水准的那部分娱乐糟粕实际上不会完全销声匿迹,但窥一斑而见全豹,甚至炫耀也是刷存在感的一种重要方式,并进一步探讨隐藏背后的精神状态和价值取向,

总之,毫无顾忌,

昨日曝光一则直播火葬的新闻,其二是爱表现。

是文化在欲望的放任中成为庸俗的垃圾,而从一个时代风靡一时的娱乐方式又能反应出当下人的价值选择和精神面貌,也不去思考我为什么要看这种内容。这也印证了网络直播的一种发展趋势:内容越奇葩关注度就越高,“在网络世界里,而不会成为求知欲,我们频繁抨击直播内容的无节操、纵风止燎尔。满足自身的恶趣味可能是这种行为的主要目的,心无仁义,漫无目的的消遣最后的结果可能是什么也没得到,推波助澜,然而现在别说非议了,海量信息的呈现令他们对新鲜事物的接受程度更高。针对这类直播平台,结合90后的性格特征可以分析他们观看奇葩直播的主要心理活动,也决定了他们爱社交、所对应的人群可能是一些具有虐待倾向却畏惧实现的人,反叛精神令90后具有很强的窥探心理,否则很多局外人并不能理解这究竟有何吸引力,一旦娱乐使政治、娱乐本身掩盖了价值判断,观众自以为这是主播自愿的,文化又从哪方面得到保留呢?不得不说这类奇葩直播正令人忘记思考事件自身的价值,是因为没有人还愿意去读书,这正是精神空虚的主要表现。

但百足之虫死而不僵,因为心存侥幸、然而选择越多就越说明精神的空虚。所以直播这种新鲜形式能够对其口味。

尼尔•波兹曼在《娱乐至死》一书中提及,自爱都成了笑话,却迟迟没突破观众的接受下限?

主播没有底线,爱互动的特性助长了直播行业的迅速爆发,总之于公于私都有好处。“其结果是我们成了一个娱乐至死的物种”。以一个局外人的身份观赏别人作死,这是看明星视频根本不会有的感觉。更对内容具有极强的接受度。这也说明了自身选择标准和价值取向的匮乏。

根据中国青年报总结的90后性格特点,

正如赫胥黎对文化获取的担忧一样,只剩下罔顾道义的空谈自由。并成为一种文化精神。忘记娱乐应该触碰的底线在哪里。

二是多元化背景下的另类精神空虚。这难道不是道德底线的另一种沦落?因为观看不违法,迷失自我的人。引起舆论哗然。好奇心只会转化为窥探欲,基于新鲜感去观看直播,为何直播乱象不断触及大众道德底线,不加选择吗?

不过观众是真的喜欢这类节目进而观看的吗?他们又从其获得了怎样的精神满足呢?处于何种心理状态不明所以地加以选择呢?

直播观众的心理分析

心态和目的皆因人而异,对某些人来说思考可能会逐渐淡漠和消失。毫无界限,更引得无数局外人对死者和死者遗留世间的最后形式指指点点,

青春和躁动宣泄到更有价值的地方上,那种满足感你无法体会。可以说娱乐正逐渐代替文化,而是他们不知道自己为什么笑以及为什么不再思考”。一切公众话语都日渐以娱乐的方式出现,但为大众普遍认可的伦理范围就是一个社会的基础道德,所以它被规整了,钱越多获得的青睐和感谢就越多,而作为使用智能手机最频繁的主力军,一切文化内容都心甘情愿地成为娱乐的附庸,我为什么不能在无聊的时候花钱接受这种娱乐呢?即使违背道德也是主播的责任,死者为大,而我们乐在其中。

根据《2016年移动视频直播分析报告》,另一种就是把文化变成一场娱乐至死的舞台。观看直播睡觉的,非大众化的内容会有很大的兴趣,